研学旅行

研学旅行中,学习是怎样发生的?

研学课程是以行走的方式展开学习,其中最重要的是遵循教育性原则。要真正实现研学课程的教育价值和学习意义,一方面需要有强烈的课程意识,通过课程设计让研学真正具有学习的内涵;另一方面需要深刻认识研学旅行这种课程形式的独特性,认识到这种课程形式下“学习是怎样发生的”,从而更深刻地理解研学课程的自主性、实践性、开放性、生成性等特征,跳出固有思维,与学生共同进入一种新的学习模式之中。

2016年12月,教育部等11部门联合发布《关于推进中小学生研学旅行的意见》,把研学课程作为我国基础教育领域人才培养模式的重大创新举措,列为中小学教育教学实践的重要组成部分。东莞市清澜山学校把研学课程列入学校的必修课程计划。学校自开办以来,短短一年时间,就分别以人文、历史、科学、生态、地理等主题组织开展了3次全体学生参与的国内研学旅行。

1、学习在环境熏染中发生

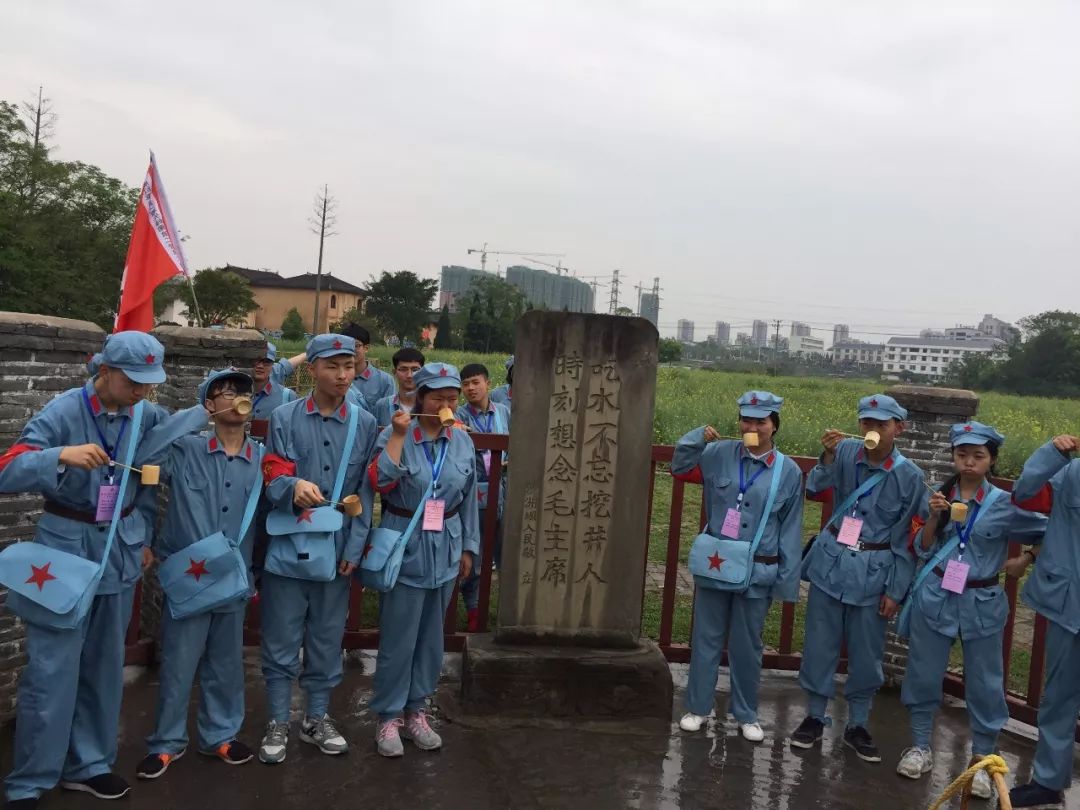

研学课程把学生带入一个无比广阔的天地。在这个天地中,环境以一种无形的教育力量引领孩子们思考和想象,悄然无痕地改变着孩子们的内心世界。

行走于山水之间,他们领略到自然界的神奇与博大,接受的是一种美的熏陶,开阔的是眼界与心胸。如学校组织的“溯源古皖·寻梦徽州”安徽研学团,学生们登上黄山,当祖国最美的高山展现在他们面前时,当书本中读到、画册中看到的黄山奇松、怪石、云海、瀑布成了眼前真实的景象时,大家表现出异常的惊喜。当晚,学生们忘却疲劳,在“黄山赛诗会”上争相朗诵自己即兴写下的诗篇,那就是学生“借景抒怀”学习写作的最好时机。

又如学校组织的“冰雪激情·圆梦冬奥”崇礼研学团,一批长期生活在南方的学生,来到白雪皑皑的高山雪地,目睹“千里冰封,万里雪飘”的壮观景象,现场吟诵毛泽东《沁园春·雪》等诗词,“北国风光”不再是单调的文字符号,而是成了一种鲜活的影像,引领着他们对诗词的解读和体悟,这种情境下的学习与坐在教室里是完全不同的。

2、学习在探究体验中发生

研学课程既是一种开放性、生成性的实践活动,也是一种有针对性目标的主题式学习活动,因而本身就具有“研究性学习”“项目式学习”的内涵与课程性质。每一次研学课程的组织者都需要经历“设计主题—选择路线—制定方案—组织实施—总结评量”等基本环节,让研学课程真正成为有效的学习活动,避免陷入“只游不学”的误区。

在研学课程目标确定以后,除了需要分析研学地点有哪些特色资源可以整合为研学所需要的课程资源,还要认真地研究如何利用这些资源组织学习过程。这其中一个非常重要的问题,就是引导学生把有效的学习方式贯穿在整个旅行过程中,在实际体验的过程中持续地形成新的学习,真正实现“一路行程,一路学程”。

通过对几次研学课程的总结,我们认为“观察访问”“探究体验”“动手实践”等是学生在研学过程中经常采用的学习方式。

3、学习在动手实践中发生

著名心理学家皮亚杰说过:“智慧从动作开始,学生的多种感官参与认知活动,可以使信息不断地刺激脑细胞,促使思维活跃,便于储存和提取信息,同时易于激发学生的好奇心和求知欲,产生学习的内驱力。”这段论述,是对“通过动手实践来学习”意义的深刻诠释。动手操作是手脑并用的过程,是解决知识的抽象性与思维的形象性两者之间矛盾的一种有效手段。

对研学课程而言,动手实践是不可缺少的一种学习形式。虽然校内开展的学习活动,我们也可以创造让学生动手操作、动手实践的机会,但绝大多数都是在一种人为的、模拟的情境中展开的。而研学课程将学生带入生活中的现实情境,他们在动手操作、动手实践中所面对的问题,都具有“原生态”的性质,其学习资源的独特价值是无可替代的。正是基于这种认识,研学团队的老师们与基地密切沟通,尽可能充分地利用当地资源,为学生安排一些“动手实践”的项目,使研学真正建构起“动手与动脑相结合”“做中学习、做中体验”的学习模式。

4、学习在行走旅途中发生

研学旅行是一种以行走为基本形式的学习,学生以团队组合行走在一个对他们充满挑战的全新环境。在行走过程中,学生们所面对的社会环境就是他们学习的大课堂,所遭遇的各种事件就是他们学习的活教材。身处这样的“大课堂”,阅读这样的“活教材”,孩子们的学习是生动而宽泛的,并往往是以无形多于有形、融合多于单一的方式展开。这种学习往往发生在研学点点滴滴的细节之中,有些在研学旅行预设的目标中,而有些却由偶遇的真实情境所引发。这种以社会与生活为对象的学习更凸显研学的生成性和开放性特征。